仕事内容、立場、給料……「派遣」と「正職員」では何がどう違うか解説

看護学校を卒業後は、正職員・正社員として病院等の医療機関や企業、介護施設に勤めようと考える人が多いのでは。

その後、ライフステージの変化や、働き方や人生について考えて、派遣としての働き方に興味が出てくるのではないでしょうか。

「残業が多い」「休めない」「知り合いで派遣になった看護師さんが働きやすそうで羨ましい」…。こういった理由から「派遣」の働き方に興味を持っても、「でも不安定そう」「給料が安そう」という漠然としたイメージがあると、なかなか転職しづらいもの。

派遣と正職員では、雇用形態、立場、給料にいたるまで基本的な違いがあります。

この記事ではそもそもの違いについて解説するので、転職をする際や、働き方の参考にしてみてください。

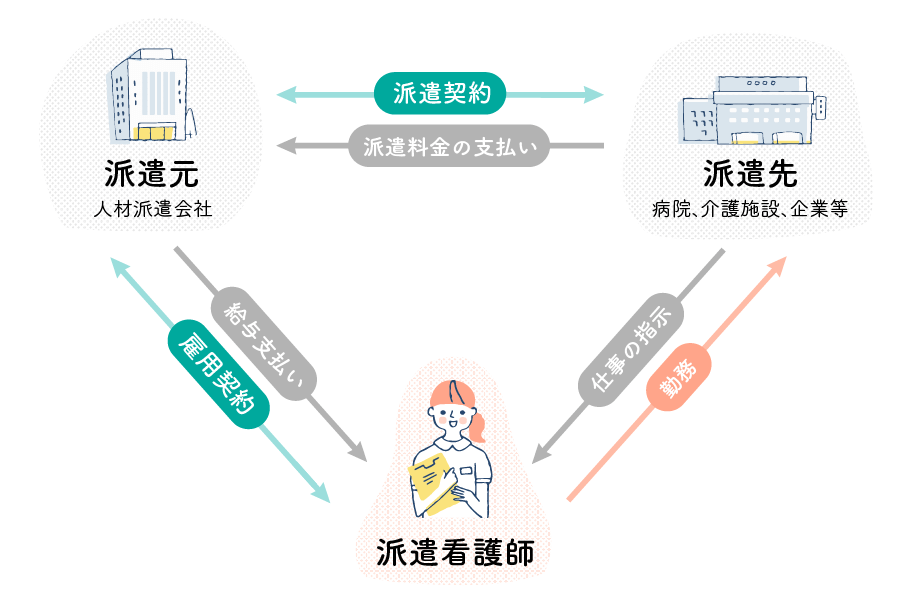

正職員と派遣との雇用契約の違い

職場に「派遣」「正職員」両方の看護師がいて、どちらも同じ仕事内容だと、患者さんからするとパッと見た限りでは違いが分かりません。

けれど、そもそも「派遣」と「正職員」では雇用契約に大きな違いがあります。

正職員の看護師は、勤務先の病院や会社と直接雇用契約を結んでいます。

一方、派遣の場合は、派遣会社と雇用契約を結んでいます。職場である病院や会社には、派遣会社から「派遣」されて来ているという立場です。

つまり、同じ職場で同じような仕事をしていたとしても、派遣の看護師は、派遣会社から派遣されているスタッフということになるのです。

同じ職場で同じ仕事をしているのに、「派遣」は外部のスタッフ!?と思うと、どのように振る舞うといいのかコミュニケーションで戸惑ってしまうかもしれませんが、心配いりません。

コミュニケーションのコツや秘訣はコチラの記事を参考に!

雇用期限の有無

派遣と正職員では、雇用期限にも違いがあります。

一般的に、正職員は「無期雇用」。

派遣看護師は「有期雇用」。

派遣の場合、契約期間が3ヶ月や6ヶ月などあらかじめ決まっています。雇用期間の終わりに近づくと、更新について確認が行われ、継続して働く場合は「契約更新」をして働き続けることになります。

派遣先の、“事業所における同一の組織単位”で働くことができる上限は3年間。法律で定められているため、それ以上は契約更新することができません。

※同院内の別病棟に移る等、勤務を継続できるケースもあります。

仕事内容、求められるものが違う

正職員は、基本的には末永くその職場で働いてもらう前提で採用されています。

なので、働く年数や経験、能力に応じて、病棟内でリーダー、看護部長などへ経験しながらステップアップしていくことが期待されています。

一方、派遣の看護師の場合は、職場で人手が足りない必要な場所に、ふさわしい能力やスキルを持っている看護師を「期間を定めて」迎え入れています。そのため、基本的に即戦力が期待されています。

実際には、正職員も派遣もほぼ同じ業務内容を行っている職場もあるでしょう。けれど、いずれにしても派遣スタッフは有期雇用。そのため、正職員と派遣では求められるものが違うのです。

正職員看護師の場合

- ずっと働いてもらう前提なので成長を強く求められる

教育体制、キャリアアップ制度があります。

※派遣も職場の教育や研修を受けられることもありますが、職場によります。

派遣看護師の場合

- 即戦力が求められる

任せたい仕事を経験したことがあるのか、スキルや実績が重視されます。 - 正職員の指揮監督下で働く

業務に必要な自分で考え、動く能力は必要なものの、職場の正職員の指揮監督下で働くことになります。

給与形態、ボーナス、サービス残業

派遣と正職員の違いでもっとも気になるものといえば、給与面。

正職員の看護師にとって、派遣の働き方に関心はあるけれど「生活できないのでは…」という不安があるのでは。

必ずしもそうではないのですが、給与形態に違いがあります。

正職員看護師の場合

- 基本給+各種手当

夜勤手当、役職手当などにより変わります。

手取りが多い月でも「サービス残業が多くあり、時給に換算すると必ずしも高くない」という悩みも。 - ボーナス

ボーナスの額は、基本給を元に支給額を決める病院が多いです。

経営状態などによりボーナス減、カットなどもありえるので、ボーナスが楽しみで働く場合は注意が必要。

過去にどのぐらい支給してきたか、この先も安定してボーナスがもらえそうか、ある程度下調べしておくと良いでしょう。

給与は、雇用元である病院・施設から支給されます。また社会保険加入、福利厚生・労働条件提示などは、その勤務先が行います。

派遣看護師の場合

- 時給

派遣看護師の時給は、仕事内容、勤務先、エリアなどによって金額の差はありますが、一般的に高時給。

残業代も割増賃金になってしっかりと支払われ、働いた分だけ収入が増えるので納得ができます。 - ボーナスがない

派遣看護師には賞与・ボーナスの支給はありません。

もしあったとしても数千円から5万円未満の寸志程度。基本的にはもらえないと思っていたほうがいいでしょう。

派遣の場合、給与は派遣会社から支給されます。

社会保険加入、福利厚生・労働条件提示も派遣会社が行い、派遣でもしっかり有給がもらえます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

派遣と正職員の違いについて解説しました。

それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが良いか悪いかは人それぞれが重視することよって変わります。

また、この記事では派遣と正職員の基本的な違いについて解説しましたが、実際には、働く上で大切な「働きやすさ」「気楽さ」「ライフワークバランス」という側面から見たメリット・デメリットが存在します。

派遣での働き方が気になる方は、こちらの記事も参考に!

スーパーナースは看護師に特化した人材会社。

これまで多数の看護師さんと取引先とのマッチングの実績があり、看護師に特化している会社だからこそのマッチング率、リピート率の高さ、全国展開、案件数といった様々な強みがあります。派遣のお仕事や、正職員の転職について考えている方は、ぜひ、スーパーナースへ一度ご相談ください。